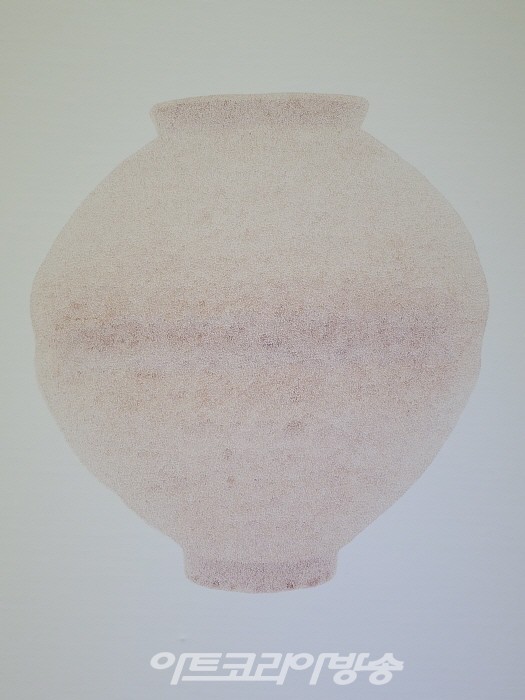

[아트코리아방송 = 김미영 기자] 서울시 종로구 평창36길에 위치한 금보성아트센터에서는 2021년 7월 3일~7월 11일까지 허정호 초대展 '티끌 같은 문자로 그린 달항아리'가 전시되고 있다.

"우주의 무한공간에 달이 떠 있는 것 같다.", "달항아리 자체가 명상을 한다." 허정호의 문자도 달항아리 그림에 어울리는 표현들이다.

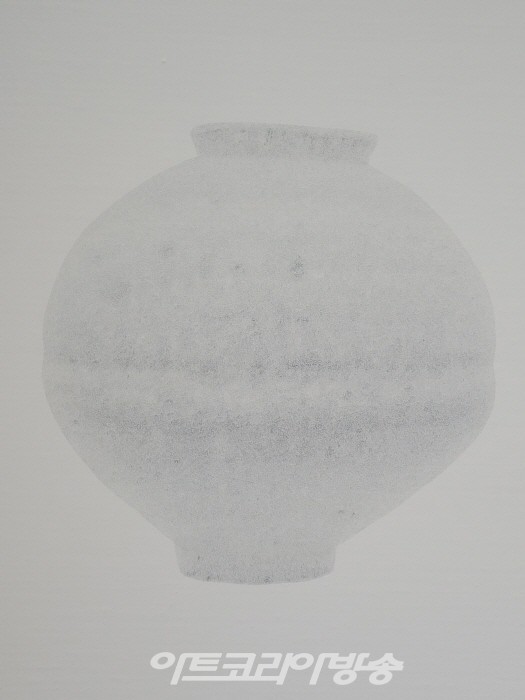

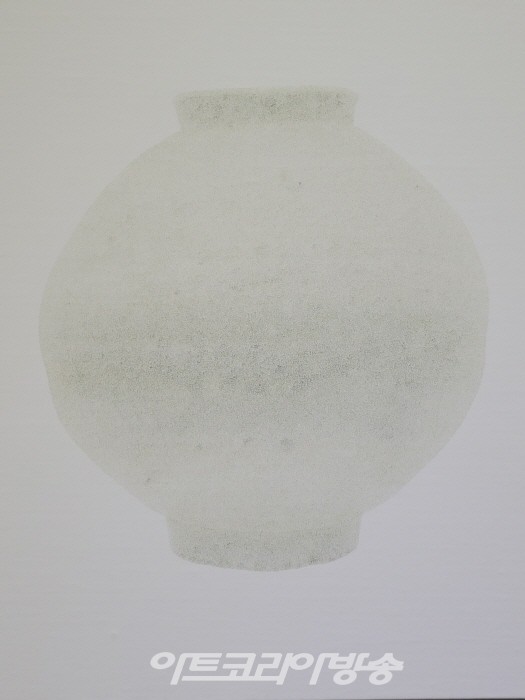

화면에서 달항아리가 점점 적멸하는 것처럼 느껴진다. 그런가 하면 공空의 화면에서 달항아리가 서서히 실체를 드러내며 떠오르는 것처럼 보인다. 『반야심경』의 '색즉시공 공즉시색色卽是空 空卽是色'. 현상계의 실체가 차원을 달리하여 보면 공空이요, 공은 비어 있는 것이 아니라 실체이다. '색과 공'이 하나라는 것이다. 이원론적인 사고방식을 지양하는 이와 같은 불교의 불이不二 사상이나 '텅 빈 것이 큰 채워짐'이라는 노장老莊의 사상이 별반 다를 것이 없다. 허정호의 달항아리 그림은 이런 동양적인 사고의 본질을 시각화하여 보여주는 것 같다.

"달항아리를 보고 있노라면 모든 잡념이 사라진다. 그저 빠져들어 보게 된다." 프랑스의 석학이자 현대문명비평가인 기 소르망Guy Sorman이 한 말이다. 또 일본의 세계적인 산업디자이너 후카사와 나오토는 달항아리를 "너무나 자연스럽고 넉넉한 아름다움의 세계"라 평했다. 흰 바탕색과 둥근 형태가 보름달을 닮았다고 해서 '달항아리'라 이름 붙은 백자는 어느덧 한국적 미학을 대표하는 아이콘이 되었다.

한국의 화가로서 21세기 들어 더욱 각광 받는 김환기의 달항아리 사랑은 유명한 이야기이다. 어떤 이는 크고 둥그런 백자 항아리를 달항아리로 명명한 것도 그일 것이라고 주장한다. 그의 글 중에 이런 내용이 있다.

허정호는 그 자신의 작품과 작업방식을 분석하며 쓴 논문 「쓰기와 그리기의 통합 이미지에 관한 연구-본인의 작품을 중심으로」에서 이미 쓰기와 그리기의 상호연관성을 피력한 바 있다. 우리가 쓰는 '글', 그리는 '그림' 모두가 그 어원은 '그리워하는', '그리다'에서 비롯되었다고 한다. 그는 글로써 무한대의 그리움을 그리고 있는지도 모른다.

그의 문자도 달항아리 그림의 부분을 돋보기로 확대해 보다가 암호 같은 글씨 조합 가운데에서 우연찮게 "우리는 어디서 왔고 어디로 가는가"하는 문구를 발견하고 놀랐다. 그는 마치 간화선看話禪을 하는 수도자처럼 화두를 붙잡고 선禪을 하고 있는 것은 아닐까, 하는 생각이 들었다. 그에게 있어서는 그림 작업 자체가 선禪일런지도 모른다.

이만주 시인

허정호의 달항아리 신항섭(미술평론가)

인류에게 가장 큰 영감을 준 별은 해와 달이다.?다른 별들과 달리 유난히 큰 크기 때문이기도 하지만 해와 달이 없다면 인류의 꿈과 이상이 지구에 한정되었을지 모른다. 해와 달을 통해 인류의 꿈은 우주로 확장될 수 있었다. 특히 달은 인류에게 가장 친근한 별로서, 어두운 밤하늘을 밝혀주는데 그치지 않고 서정적인 풍경을 만들어내는가 하면 상상력을 부단히 자극한다. 달이 존재함으로써 지구는 더욱 풍부한 서정적인 풍경을 갖게 되었다. 달은 지금도 여전히 인간에게 꿈과 이상을 심어준다. 사람들이 둥근 형태의 대형 백자 항아리를 좋아하는 것은 그 모양에서 둥그렇게 떠오르는 만월을 연상하기 때문이리라.

허정호는 둥근 달을 닮은 백자 항아리를 그린다. 많은 작가들이 그렇듯이 그 또한 달항아리 자체의 그윽한 아름다움을 재현하는 방식을 따르고 있다. 일단 그려진 이미지만을 놓고 본다면 여느 달항아리 그림과 크게 다를 바 없다. 둥그런 형태의 풍성한 이미지의 달항아리가 화면에 놓여 있는 간결한 구도이다. 더 이상 무엇일 필요할까 싶으리만치 그 자체로 완벽한 아름다움을 지닌 달항아리가 화면을 채운다.

허정호 작가는 중앙대학교 및 대학원에서 서양화를 공부한 후 추계예대, 중앙대. 백석대에서 강사로 활동하는 동시에 수차례 개인전과 그룹전을 거치며 작품활동을 해오고 있다. 작가의 문자도 시리즈는 한글이나 영문자로 구성된 텍스트가 선과 면의 요소를 대신해 캠퍼스 자리한 도자기에 채우는데 도자기의 본질은 빈 공간이며, 작가의 작품은 채움과 비움 사이의 간극을 미학적으로 풀어내고 있다.