서울대 도자공예 황갑순 교수의 한국도자예술세계

[아트코리아방송 = 김한정 기자] 아트코리아방송에서는 2021년 올해의 작가를 선정하여 13인의 대한민국문화예술대상 수상자를 발표하였다. 부문별로는 사진, 비디오, 공예, 회화, 조각, 서예, 민화, 수채화, 캘리, 도자, 섬유부문으로 구분되었고 한국명인 부문에서는 6인의 수상자가 선정되었다.

그동안 아트코리아방송에서는 한국예총과 한국미협 모든 소식을 비롯한 예술계 소식과 작가와 소속이 없는 미술인을 비롯한 예술인들을 도와 미술전문방송으로 보도해 오다 2021년 부터 뜻있는 미술전문인들이 심사위원으로 참여하여 제1회 2021년 올해의 작가를 선정했다.

2021년 선정작가로는 사진-이명호, 비디오-이이남, 공예-황삼용, 회화-금보성, 회화-우제길, 회화-이세연, 조각-이재효, 서예-선주선, 민화-송규태, 수채화-김경희, 캘리-강병인, 도자-황갑순, 섬유-정경연 작가를 선정하고 한국예총, 한국예술문화명인진흥회에서 선정한 한국의 명인으로는 불교서각-공진성, 도자기-유춘봉, 회화- 임영국, 향토목조각- 목영봉, 나전칠기-김길수, 우리춤제조- 김애경 등, 6인의 명인을 선정했다.

아트코리아방송이 선정한 13인의 작가 중, 2021 대한민국 문화예술대상, 도자부문 수상자인 황갑순 작가를 찾아 2021년 6월 18일 오후 2시 서울대 미술대학교 공예부문 74동 건물을 찾아 황갑순 작가가 교수로 활동하고 있는 서울대 도자 학습 현장에 본 기자와 아트코리아방송 스티브 김 총감독과 김미영 국장이 리포터로 동행하여 촬영했던 1부 영상 및 인터뷰를 보도한다.

인터뷰

Q. 김미영 국장(아트코리아방송 문화국장)

A. 황갑순 서울대학교 도자공예 작가(교수)

Q. 아트코리아방송 선정작가로 이렇게 수상하시게 된 것을 정말 진심으로 축하드립니다.

A. 네! 감사합니다.

이렇게 선정되어 영광으로 생각하고 있습니다.

Q. 네! 그동한 서울대 측에서도 2013년도에 교육대상을 받으셨네요.

상도 수상하시고 그 밖에 많은 상을 수상하셨는데요.

그동안 교육자로서 아티스트로서 활동을 많이 하시는데 우리 아트코리아방송 선정작가로 된 것을 축하드립니다.

A. 감사합니다.

Q. 저는 도자에 대해 잘 모르는데요.

교수님 작업을 이렇게 보니까, 뭔가 어떤 기존에 형식을 깨는 것을 느꼈어요,

그래서 이렇게 작업이 색다르고 다른 형식을 깨는 현대적인 어떤 방향으로 가려면 많은 뭔가 노력과 연구가 있었겠다.

그래서 우선 도자기 할 때는 재료부터 구하는 거나 하는 방식 이런 부분이 차별화된 뭔가 있지 않을까? 그것에 대해 한번 여쭤보고 싶어요.

A. 먼저 흙을 다루는 방식이라고 한다면 사실은 어떤 단순한 자연적인 흙을 선택한다거나 아니면 사람의 손에 의해서 조합된 어떤 목적을 가진 특별한 흙이나 우열의 차이는 없다고 생각합니다.

특히 우리나라와 같이 장대한 도자 역사가 있는 나라에서 사실 각 시대에 만들어진 어떤 그 우리들의 위상들이 시대적으로는 차이가 있을지는 모르겠으나 그 성과로서 어떤 유산의 우열을 가리는 거는 의미가 없는 것처럼 흙도 그런 우열이 없는 거 같고요.

하지만 역사적인 맥락에서 보면 그 백자가 시대적으로 봤을 때 가장 최근에 일이었고 오늘날 산업용으로 생산되고 사용되어지는 흙이 백자에요, 사실은, 그리고 이제 백자가 만들어 지기 위해서 갖춰져야 되는 어떤 자연의 혜택, 그 나라의 이제 그런 순수한 철분이 섞이지 않은 밝은 색깔의 점토 성분을 가진 뭐 고령토 같은 것들이 있어야 되고 소위 도석이라는 재료도 풍부해야 되는데 그게 있는 나라가 사실 대표적으로는 한국, 일본, 중국, 삼국이고 그래서 이 전통을 면면이 잇고 현대화하기에 가장 유용한 재료 중에 하나라고 생각을 해서 백자를 선택을 했습니다.

저는 또 개인적으로 사실 많은 그 공부를 독일에서 했고요.

독일에서 여러분들도 아시다시피 그 마이센이라는 300년 된 팩춰가 있고 거기서 같이 일을하는 과정속에서 자연스러운 선택이 이루어졌던 거 같아요.

Q. 지금 현재 교수님 작업을 제가 다 보지는 않았지만 이미지가 독특해요.

그런 작업이 낯설고 좀 다르다는 거 이런 것들이 사람들은 익숙한 것을 좋아하잖아요.

그런 차별화 된 다른 것을 받아들이기 어려워하잖아요. 이런걸로 인해 작가들이 판매나 홍보, 여러 면에서 디스플레이 되는 경우도 있고 어려움도 있을 것 같은데 혹시 그런 다름으로 인해서 겪은 어려움이라든지 이런 게 있으신지?

A. 네! 사실은 저는 한 도예가로써 학습과정, 학교를 다니거나 홀로 언제 이렇게 공부를 한 기간이 사실은 좀 비교적 길었다고 해야 되나요.

그러니까 한국에서도 뭐 대학에서 전공을 했고 또 독일의 유학을 가 가지고 또 많은 학기를 공부를 했고, 하는 과정에서 이제 다양한 도자 기술을 다루고 당연히 이제 재료도 계속 바꿔가면서 많은 실험들을 했고, 또 제가 관심 있는 분야가 재료학적인 측면이 더 강해요.

그러다가 사실은 독일에서 졸업할 즈음인 1998년에 독일 마이센으로부터 꼴라보 의뢰를 받게 되죠.

의뢰를 받은 게 그때 저에게 주어진 과제가 당신은 우리 21세기의 새로운 마이센을 위해서

새로운 얼굴을 만들어 줄 수 있겠느냐? 라는 의뢰를 받게 돼서 2년 동안 협약을 맺고 제가 이제 마이센을 위해서 그 새로운 마이센 백자를 개발하는 연구 시간을 갖게 됐고요.

그러면서 이제 유럽 백자의 역사도 좀 더 깊게 공부를 했고 사실은 그전까지만 해도 제가 백자에 가졌던 관심보다는 그 석기 스톤웨어, 그러니까 우리나라로 치면 백자 이전에 청자와 군청, 거기에 그런 도자 영역에 좀 관심이 많았고 사실은 제가 전공이 그거예요.

그런데 이 회사로부터 그런 백자의 매뉴팩쳐의 운명까지 바꿔야 되는 그런 의뢰를 받은 건 저도 지금도 의아스럽기는 한데 어쨌든 그거를 중요한 의뢰다'라고 생각을 하고 하던 모든 작업과 연구를 끊고 백자공부를 사실은 했죠.

98년부터 새롭게 그러면서 마이센이 얼마나 유구한 역사를 갖고 훌륭한 메뉴팩쳐란 걸 다시 한번 절감을 하면서 하지만 지난 300년 동안 사실 마이센은 백자를 제작했다기보다는 백자를 제작하는 과정에서만 필요로 하는 장식 부분, 그림이나 어떤 임무를 상징하는 어떤 인형 같은 것이라든지 뭐 이런 고, 부가가치에 생산품이 많더라고요.

그런데 그런 장식적인 부분이 20세기 넘어오면서 이제 많은 사람들한테 그렇게 호응을 받지는 못했어요.

일단 뭐 장미꽃이나 무슨 양파무늬나 이런 것들 갖고는 되지 않는다는 것을 깨닫고 뭔가 현대적인 장식을 좀 해야 되는데 도대체 어디서부터 시작을 해야될 지 몰라서 사실은 그 당시에 저뿐만이 아니라 많은 유럽 디자이너와 작가들에게 그런 협업 의뢰를 했었던 거죠.

저도 그중에 하나였는데 아마도 제가 유일한 당시 동양인이었고 그다음에 제가 아마 최연소자 였었어요.

많은 분들이 저를 추천을 해서 됐다고 저는 생각을 하는데 그래서 2년 동안 공부를 하다가 과연 현대인들에게 국가을 떠나서 문화를 떠나서 선교를 떠나서 세대 차이를 떠나서 좀 어떤 새로운 주문을 받을 수 있는 어떤 새로운 문양, 새로운 장식, 새로운 백자가 무엇일까를 고민하다가 그 여기 보시는 이런 줄무늬를 맨 처음에 생각하게 됐죠.

뭐! 줄무늬 뻔하죠. 오늘 제가 줄무늬 옷을 입지는 않았죠.

넥타이도 그렇고, 와이셔츠도 그렇고, 블라우스 그렇고, 어린아이들, 어느 나라가 됐든 축구하는 아이들 보면 그 아이들 중에 한 명은 줄무늬 옷을 입을 정도로 모든 걸 떠나서 잘 보편적으로 받아 들여지는 가장 대표적인 현대적인 문양이다. 주문이나 한번 해보자.

다른 한편으로는 줄무늬를 만든다는 것이 사실 프린트를 하든지, 뭐 직조를 한다든지 어려운 일은 아니거든요.

그런데 이제 저는 어디에서 착안을 했냐 하면, 그리는 줄무늬가 아니라 만드는 줄무늬 그래서 보시는 작품이 보면 요기 하나 하나 이어서 붙여서 제작을 한 거고 백자일 경우 이만큼 그 접정 면적이 넓으면 사실은 수축하는 과정에서 갈라지기가 쉬워요.

그런 기술적 문제를 해결하면서 사실 유럽의 백자에서는 코발트 블루가 가장 중요한 색 중에 하나라서 불루를 중심으로 이 파란색을 중심으로 해서 작업을 하게 되었죠.

저는 뭐 한국에서는 이런 작업으로 많은 활동을 안 하고 거의 활동을 하지는 않습니다.

그런데 독일에서 활동을 많이 하는데 사실 저는 많은 관심과 애정을 받고 있는 작가 중에 하나입니다.

Q. 독일에서는 지금 줄무늬를 이렇게 붙여서 작업한다고 하셨는데 기존에는 도자에다 색을 칠하고 이러잖아요? 그렇죠!

그러러면 요즘 현대미술은 아트와 기술과의 융합의 어떤 그런 예술의 시대라고 생각이 들거든요.

그러면 만약 저런 것을 줄무늬로 하실 때 옛날의 어떤 방식과 현대의 기술을 접목해서 융합적인 기술로 뭔가 해서 만들어 낸 거 같은데요.

그 부분에 있어서 융합적인 기술, 교수님의 작업, 그것과는 관계는 어떤 점이 있는지?

A. 글쎄요.

제가하는 작업을 제작하는 과정 중에서 필요한 기술이라 하면 사실 오늘날 말하는 어떤 수준에 어떤 그런 기술이 필요로 하지는 않아요.

많은 사람들에게 사실은 다 알려져 있고 보편적으로 이제 다른 상업 영역에서 쓰는 기술들을 제가 좀 일로 접목을 시켰다고 할까요.

그러니까 저 같은 경우는 물론 제가 도예 작가이긴 하지만 금속도 관심이 많고요.

그다음에 뭐 조각 쪽에도 관심이 많고 그래서 그런 가공기술에 관련된 어떤 설비들이나 도구들에 대해 지속적인 관심을 가져왔고, 예를 들어서 여기서 이 하얀색을 얘기해서 제가 뭐 특별한 어마어마한 기술이 필요하거나 파란색을 얘기해서 어마어마한 기술이 필요한 건 아니고요.

보시면 만져 보시면 이 부드러움이 사실은 일반적인 도자는 유약을 하기로 돼 있거든요.

근데 여기도 유약이 돼 있지가 않고, 뭐 지금 빛이 이래서 반짝거리지 않는데 좀 빛이 있으면 반짝거리기는 합니다.

이렇게 보시면...

Q. 진짜 부드럽네

A. 이 도자기를 이게 경도가 높아서 갈아서 무엇을 만든다'라고 한 건 사실 거의 모든 분들에게는 아마 생각할 수 없는 영역이었던 거 같은데 완전 노동이네요.

노동인데 그 노동에 선생님께서 말씀하신대로 기술적인 도움이 있으면 인제 가능하게 되고 제가 이제 금속이나 석재에 대한 관심이 지속적으로 있어 왔기 때문에 거기서 사용되는 이제 도구나 기계들을 지속적으로 공부를 했죠.

그래서 그걸 갖고 사용을 하기 때문에 실질적으로 그렇게 뭐 참을 수 없는 노동을 아니에요. ㅎ ㅎ

중략

아트코리아방송 김한정 대표이사는 “어려운 시기에 심사를 맡아주신 심사위원들에게 진심으로 감사드리며 올해에 선정된 작가는 2021년 하반기에 시상식 및 전시회를 진행할 예정이며, 6월부터 인터뷰가 진행될 것을 예고했었다. 제1회 아트코리아방송 선정작가를 시작으로 많은 후원사들이 앞으로 도와주실 예정이어서 첫 회에는 다소 선정에 불과하지만 앞으로 아트코리아방송에서 선정된 작가들은 자랑스러운 상이 될 것을 약속한다.”고 말했다.

2021년 올해의 작가를 선정한 심사위원들은 다음과 같다.

심사위원 :

홍가이 교수 : 미국의 프린스턴, MIT, 와그너멜릴란드대학 유롭분교, 켐브릿지 교수

황의철 회장 : 한국예술문화명인진흥회 회장(경제학박사) 전 한국예총사무총장

김재관 관장 : 전 서울시립미술관 관장

김종근 교수 : 한국미술협회 미술평론분과 위원장

최웅철 회장 : 전 한국화랑협회장

이승근 관장 : 피카디리국제미술관 관장(철학/교육학박사)

2021년 제1회 아트코리아방송이 선정한 2021 대한민국 문화예술대상

주관사 : 주) 아트코리아방송 대표이사 : 김한정

총재 :

명예회장 :

후원 : 한국예총/한국예술문화명인진흥회/인사아트플라자/(주)Volvik/금보성아트센터/김달진미술자료박물관/e스포츠/피카디리국제미술관/장애인신문

황갑순(1963)

서울대학교 미술대학 디자인학부 공예전공 교수

학력

1998 Muthesius-Hochschule 무테지우스-미술대학 졸업

1987 서울대학교 미술대학 공예학과 졸업

개인전

2007 황갑순, Kap-Sun Hwang, 카올린 갤러리Gallery Kaolin, 스톡홀름, 스웨덴

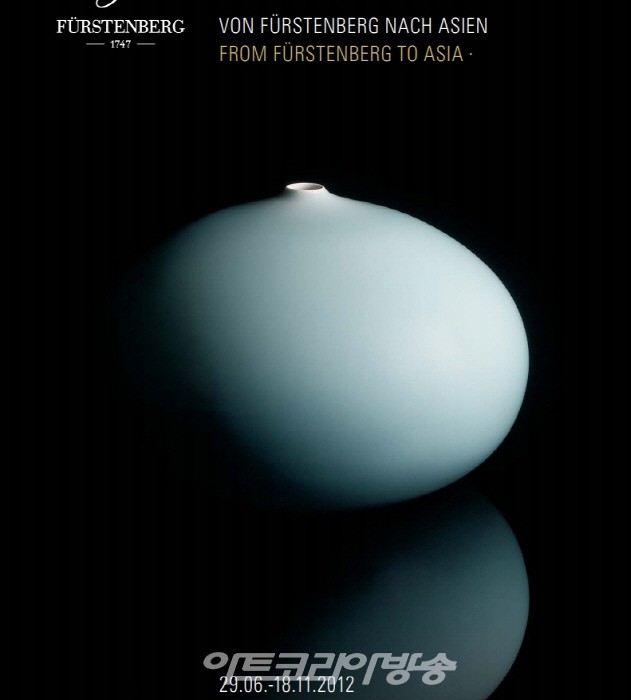

2012 한국 도자예술 ?황갑순, 국제 도자 박물관Internationales Keramik- Museum Weiden, 바이덴Weiden, 독일

단체전

50여회

주요활동경력

1998-2000 Auf dem Punkt gebracht, 마이센 메뉴팩춰 Staatliche Porzellan- Manufaktur Meissen, 마이센, 독일

2013 양구백자연구소 소장

주요 수상

2003 레드닷 디자인 공모전 Red Dot Award, 최고상best of the best

2013 서울대학교 교육자 상

박물관 소장

그라씨 공예박물관 Museum fur Kunsthandwerk, Grassimuseum, 라이프찌히,독일

함부르크 수공예박물관 Museum fur Kunst und Gewerbe,함브르크,

Hwang Kap Sun (1963~)

The Professor of Seoul National University

Educations

1998 MFA, Major in Ceramic, Muthesius University of Fine Arts and Design, Kiel

1987 BFA, Major in Ceramic, College of Fine Arts, Seoul National University

Solo Exhibitions

2007 Kap-Sun Hwang, Gallery Kaolin, Stocholm, Sweden

2012 Korean Ceramic Art, Hwang Kap-Sun,I International Ceramic-Museum Weiden, Weiden, Germany

Group Exhibitions

50 times

Professional Career

1998-2000 Auf dem Punkt gebracht, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen, Meissen, Germany

2013~ Director of Yang Ku Prcelain Research Center

Awards & Grants

2003 Red Dot Award, best of the best

2013 The Best Professor of Seoul National University Prize

Public Collections

GRASSI Museum of Applied Arts, Leipzig, Germany

Museum of Applied Arts Hamburg, Hamburg, Germany