[아트코리아방송 = 김미영 기자] 서울시 강남구 언주로 152길 16에 위치한 갤러리 나우에서는 2021년 07월 02일(금) - 07월 28일(수)까지 '우리는 왜 달항아리에 매료 되는가II' 展이 열린다.

실재의 열망 속에서 피어나는 달항아리

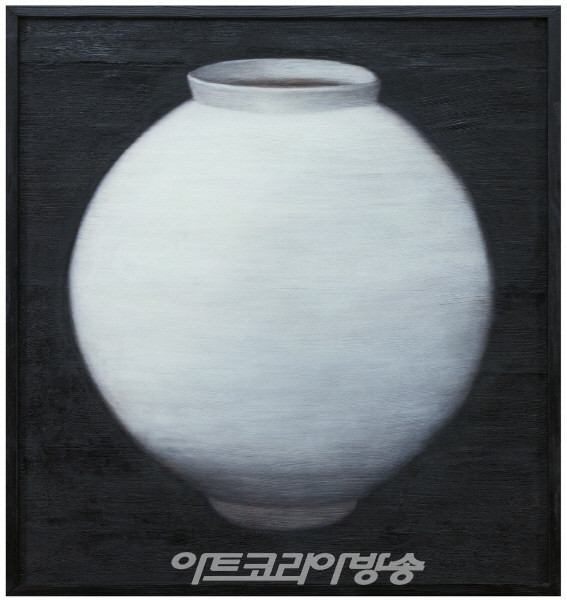

고영훈은 200여 년의 시간을 견뎌온 달항아리, 즉 “시간을 삼킨” 달항아리를 캔버스 위에 재현한다. 그 긴 시간을 빨아들인 항아리가 단순한 물체라고 하기보다는 스스로가 영물이 되어 비물질화 되어가는 모습을 페인팅으로 드러낸다. 항아리의 가장자리가 그 배경과 겹쳐지면서 캔버스 공간에 흡수되는 듯 보이고 항아리가 공중에 붕 떠 있는 듯한 느낌을 준다. 그는 달항아리 자체를 하이퍼 리얼리티(hyperreality)의 대상으로 삼아서 달항아리가 품고 있는 일루젼, 즉 달항아리의 시뮬라크르(simulacre)를 매우 세련되고 황홀하게 재현해내고 있다.

![]강익중_ Moon Jar C25B, 170x170cm, 2008(수정)](https://cdn.artkoreatv.com/news/photo/202106/78379_223682_3435.jpg)

강익중도 달항아리를 실체가 아니라 “하늘을 담고 마음을 담는 그릇”으로 여기면서, 개개의 달항아리 자체보다는 달항아리라는 기표(signifiant) 아래에서 수많은 작은 달항아리와 달항아리 그림들을 사용하여 거대한 인스톨레이션으로 표현하였다. “원래는 둘이었지만 불 속을 뚫고 나와 하나로 합쳐졌다“는 달항아리 제작 과정에서 착안하여 남북 간의 분단을 달항아리를 통해 이어붙이려는 예술 프로젝트를 진행하기도 했다. 분단된 조국의 현실 아래에서 달항아리는 아직도 강익중에게는 “꿈의 달”이다.

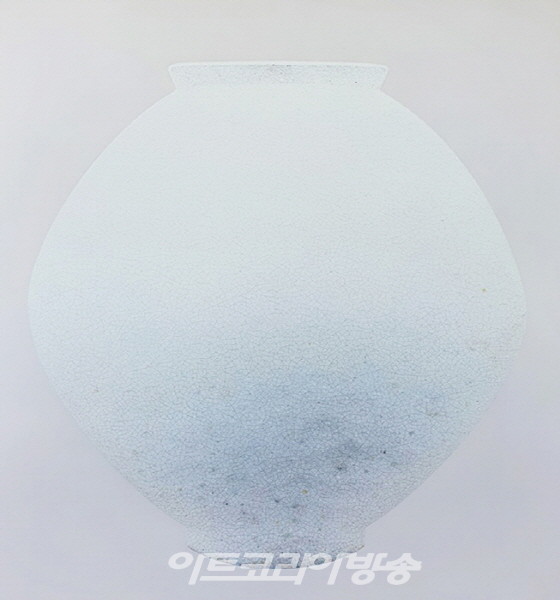

최영욱은 달항아리 표면에 갈라진 미세한 틈인 ‘빙렬(氷裂)’에 강렬한 의미를 부여한다. 실타래처럼 엮인 사람들의 인연과 관계 속에서 윤회하는 인간의 삶에 대한 은유를 달항아리 표면을 통하여 보여준다는 것이다. 빙렬은 도자기 표면에 발린 유약의 온도에 따라서 생겨나고 없어지기도 하지만, 세월 속에서도 생겨난다. 캔버스를 압도하는 거대한 항아리를 미디움으로, 마치 우리 손의 손금처럼 아티스트 자신의 삶의 감정과 생각을 빙렬을 통해 그려 넣는다.

김덕용은 달항아리가 품은 시간을 나무를 통해 드러낸다. 그는 나뭇결에 켜켜이 쌓인 시간의 흔적 위에 달항아리를 새겨 놓았다. 도자기라는 물성 속에 녹아있는 시간과 감정을 나무의 결 속으로 파서 심었다. 달항아리라는 기표가 도자기라는 기의(signifie)에서 벗어나서 흘러 다니며, 개념화되고있다는 것을 김덕용은 화사하게 보여준다.

김덕용이 나무로 달항아리를 구현해낸 데 번해, 김용진은 철사로 구현해 놓았다. 수만개가 넘는 철사를 꼬아서 하나하나 일일이 심어서 달항아리를 평면스러운 입체로 재현한다. 심은 철사의 밀도가 명암을 조성해서 마치 흑백 사진이나 검은 색 안료로 그린 그림처럼 보이지만, 눈의 착시에 따른 일종의 부조다. 도자기 형상처럼 보이지만 그것을 제외하고는 도자기와 아무런 상관이 없다. 달항아리의 이미지가 그 재료적 물성에서 독립하여 스스로 그 존재감을 드러낸다.

광택이 제거된듯한 달항아리를 찍은 구본창의 사진은 백자를 생물, 특히 사람처럼 느끼게끔 한다. 살색으로 처리된 조명의 배경 속에서 드러난 항아리 표면의 질감 때문에 무생물인 도자기가 숨‘결’과 살‘결’을 가진 것처럼 보였다. 도자기가 가진 뭔가를 담으려는 충동과, 그 방만하게 벌어져 있는 주둥이가 보여주는 배출과 이완이 모순적으로 내재하고 있어서 도자기가 꿈틀거릴 듯하게 보이고, 더욱이 도자기와 그 배경 사이의 느슨하고 흐릿하게 배치되어있는 경계조차 환경 속에서 생물로서의 긴장을 더 명확하게 보여준다. 도자기를 찍었지만, 도자기가 아니게 찍힌 것이다.

우리는 지난 수십년 동안 달항아리에 대해 넘쳐나는 찬사를 듣고 읽어왔다. 브리티쉬 뮤지엄 한국관에 있는 달항아리를 버나드 리치는 “자연스러운 무심함(natural unconsciousness)”이라고 했고, 최순우는 “어리숙하고 순진한 아름다움”, 무심한 아름다움”, “원의 어진 맛”때문에 “넉넉한 맏며느리같다”고 했다. 유홍준은 “한국미의 극치”라고도 했다. 이런 대부분 표현은 야나기 무네요시가 주창한 민예론의 기본 로직과 언어에 포섭되어 포박되어 있다. 노자의 “대교약졸”에서 비롯된 교졸한 느낌을 바탕으로 한 “무기교의 기교”라는 자연 그대로의 소박한 조형 세계를 미적인 스탠다드로 삼은 전통에서 나오는 표현들이다. 고영훈과 구본창 등의 여기에 전시하는 아티스트들은 이런 무네요시가 정의한 한국적 미의 경계를 넘어가면서 피카소나 마티스가 아프리카의 원시적 탈이나 중세 아라베스크 문양을 통해 새로운 조형적 혁신을 이룬 것처럼 달항아리라는 200여년전의 기물을 형식적으로 수용하여 자신들의 당대적 예술적 비젼을 구현하고 있다.

김웅기, 미술비평