새로운 미술의 역사는 언제나 모든 예술가의 창조적이고 실험적인 작가정신에서 출발했다. 이것이 곧 현대미술의 궤적이며 흐름이다. 바로 거기에 진정한 작가들의 존재 가치 그리고 의미가 있다.

이런 도전은 예술가들이 자신의 작업에 안주하지 않고 끊임없이 신세계를 찾아 나서기 때문에 가능한 것이다. 그래서 이 끈질긴 창조적인 목마름의 자세야말로 예술가들에게 있어 최고의 덕목이라고 부른다.

오현영 작가의 20여 년 작업에 흐름을 보면 그 미덕에 대한 인상이 더욱 굳건해지고 강렬함을 느낀다.

놀라운 것은 70대를 앞둔 현재에도 오현영 작가가 어쩌면 단 한순간도 쉬지 않고 작품에 혁신적인 기법과 형식을 추구하고 있다는 사실이다.

그간 오현영 작가는 디자인에서 출발하여 회화작업으로 오기까지 다양한 표현과 기법의 변화를 시도 해왔다.

2004년 서울과 뉴욕의 첫 개인전을 필두로 작업 활동이 그 서막이다.

당시 작업은 숙련된 석판화 작업으로 내용은 가족과 생활을 모티브로 한 형상적인 이미지의 세계를 보여주었다.

작품들을 보면 그녀의 머릿속에 대가족을 꾸려나가는 생활상들이 그려진다. 그 때의 작가 노트에“ 일상의 것들에서 벗어나 나라는 존재와 삶. 그녀의 삶 속에서 일어나는 수많은 생각을 표출하고자 했다”라는 기록이 상황을 잘 말해주고 있다. 구체적으로는 주제 자체가 5남매를 둔 가족 이야기와 아이들의 생활, 그 풍경들을 회화적이며 조형적인 요소로 화면을 짜임새 있게 구성한 작품들이었다.

이후 작가는 2005년부터 영수증을 활용한 작업을 이용하여 화면을 구성하고 조립하는 독특한 구성법을 전개했다. 2011년의 작품전은 그러한 작가의 개인적인 삶의 특성을 엿볼 수 있는 작품들로 원숙하게 변모했다.

(아마도 은행원을 남편으로 둔, 그래서 가계부를 매일 써야 했던 집안 분위기가 그녀의 작품에 영향을 미친 것으로 보인다 )

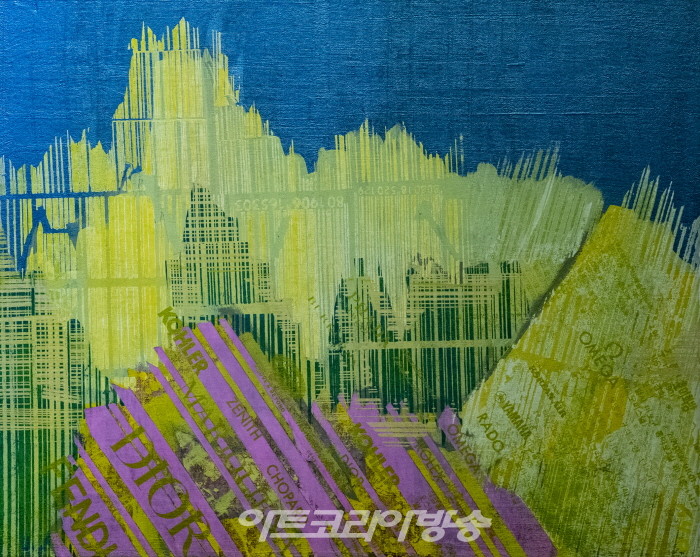

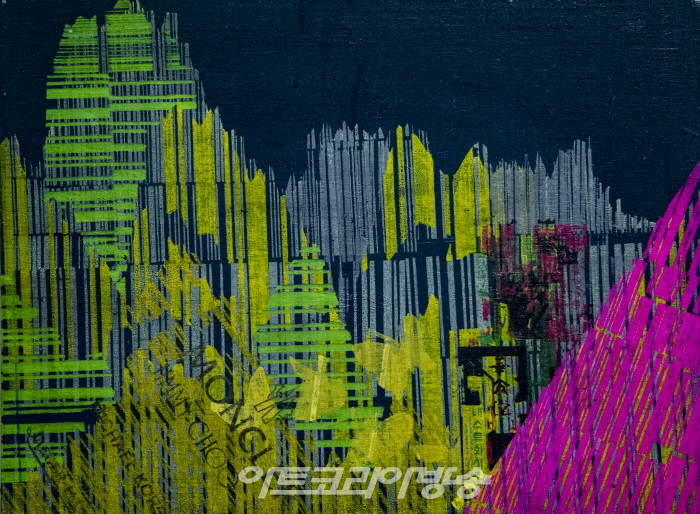

이 작업들은 영수증이 나열되어 도시의 건물 풍경을 연출하는 이색적인 실크스크린의 연결 작업이었다. 작가는 이러한 풍경화의 양식에 만족하지 않고 더 새로운 화풍을 찾아 나섰다. 본격적으로 전통적인 산수화를 화폭으로 끌어들여 그만의 신 산수화 화풍을 구축하기 시작한 것이다.

이른바 전통적인 옛것으로 신선하고, 참신한 인상의 산수화 양식을 창출하려는 과감한 기법을 적용하고 있다.

여기서 그 전통적인 모델을 오현영 작가는 조선 시대 후기 진경산수 속에서 그 뿌리를 찾았다.

특히 겸재 정선이나 김홍도가 그렸던 금강산의 이미지를 그만의 필선과 구성, 화면의 결합으로 신산수화 패턴 형식을 만들었다.

이처럼 오현영 작업의 독창성은 금강산이나 거대한 도시의 건물 이미지를 차용하면서 그만의 특유한 산수화 양식을 만들어 펼쳐낸 것이다.

그뿐만 아니라 작가는 이것에 만족하지 않고 문자와 형상, 기호를 붙이듯이 콜라주 작품으로 확장 시켰다.

형태적 이미지는 빌리되 기법으로는 문명사회의 시각적 기호들을 전통 회화에 양념을 친 이른바 퓨전회화인 것이다.

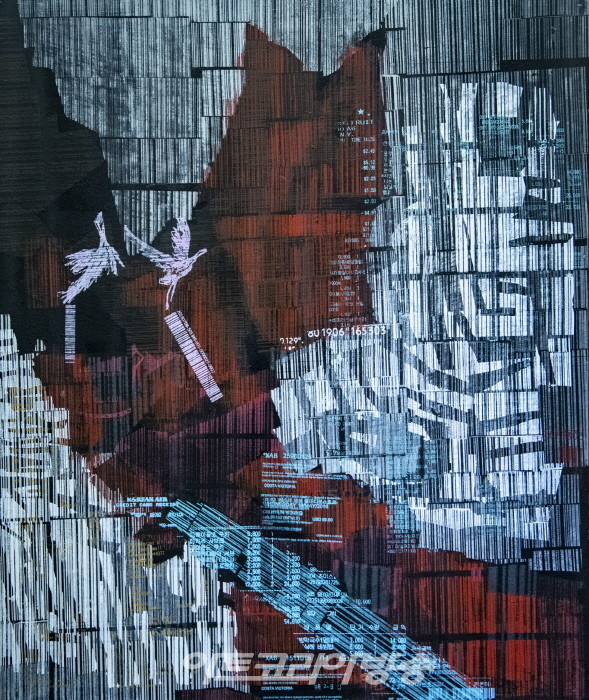

작가가 전통적 산수화풍에 이처럼 현대적 기호와 상징 이미지를 사용하는 바탕에는 유명화가들의 산수를 넘어 문명사회에 대한 그만의 시각적 기록과 해석에 의도가 있음이 분명하다.

그의 작업 노트에 모든 새로운 “바코드는 모든 가치가 기계화되고 코드화된 현대문명을 상징한다. 나의 그림은 그러한 환경 속에 알게 모르게 젖어 들며 각박해져 가는 나 자신과의 투쟁의 결과이고, 과거 자연과 어우러져 낭만적인 삶을 살았던 선조들에 대한 동경을 반영한 것이다. ....인간 본연의 낭만성을 현대적 감각으로 구현”하고 싶다는 열정이 매우 강렬한 것임을 확인 시켜준다.

그런 의미에서 오현영 작가는 현대 사회에서 예술이 휴머니즘으로의 회귀와 복구를 위한 이상적 도구임이 확실해진다.

산수화풍의 풍경 속에 등장하는 간판과 마크들은 바코드와 함께 21세기 산업사회의 특징과 단면을 여지없이 드러낸다.

이는 작가가 그려낸 현대 사회의 풍경과 전통의 산수화의 대비 속에서 현대 사회의 풍속도를 증명하려는 속내를 이상적으로 반영한 것이다.

이 시간과 공간을 뛰어넘는 풍경의 극명한 대비를 오현영은 궁극적으로 실현하고자 한 것이다.

오현영의 이런 산수화 기법은 각종 상품에 찍힌 바코드를 모아, 확대한후 캔버스에 실크스크린으로 찍어 완성한 것이다.

현실에서 불가능하고 상상 속에서나 가능한 참신한 바코드의 신산수화 어쩌면 오현영 작업은 현대미술의 풍경 속에 인간성의 복원을 외치고 그것을 미술의 언어로 산수화에 접목한 유일한 풍경화가로 기억될 것이다.

마치 그 의미를 읽어낼 수 “산수화 구조의 풍경 속에서 관조적으로 바라볼 수 있는 길을 산수화의 역사에서 자연을 이렇게 표현한 작가는 없었다”라는 최광진 평론가의 지적처럼 오현영 작가는 모던한 산수화풍의 풍경에 텍스트 문자와 형태를 가미한 독특하고 실험적인 한국의 첫 번째 퓨전 작가로 평가 될 것이다.

김종근 (미술평론가)