이재언, 미술평론가

우리는 지금 언제 우리가 정상적 일상으로 복귀할 수 있을지 아무도 장담할 수 없는 불확실성에 갇혀있다.

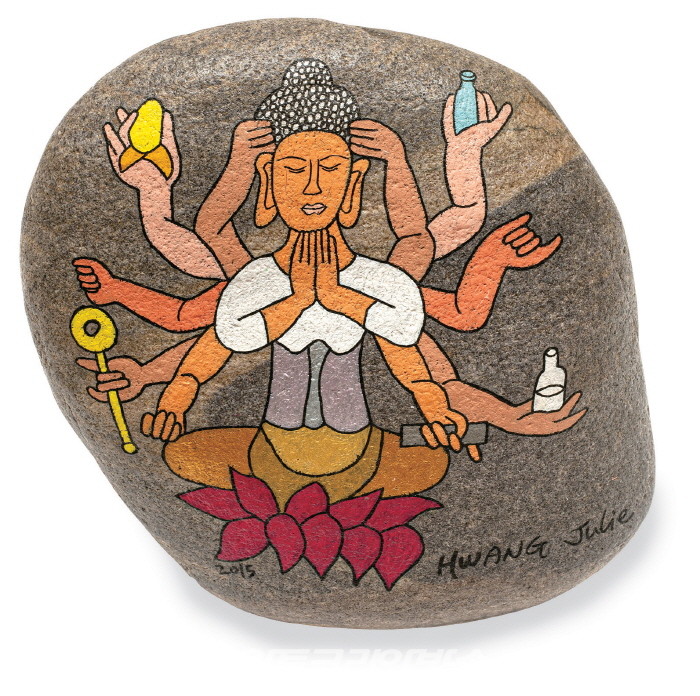

코로나 이전의 일상이 얼마나 소중했던 것인지를 지금에야 절실히 느끼고 있는 것이다. 이런 답답한 상황에서 황주리의 그림은 지금 우리가 누리는 평범하고 소소한 일상이 얼마나 축복받은 것인지를 일깨워준다. 일상이 뒤틀리고 왜곡된 펜데믹 상황에서 더욱 그렇다.

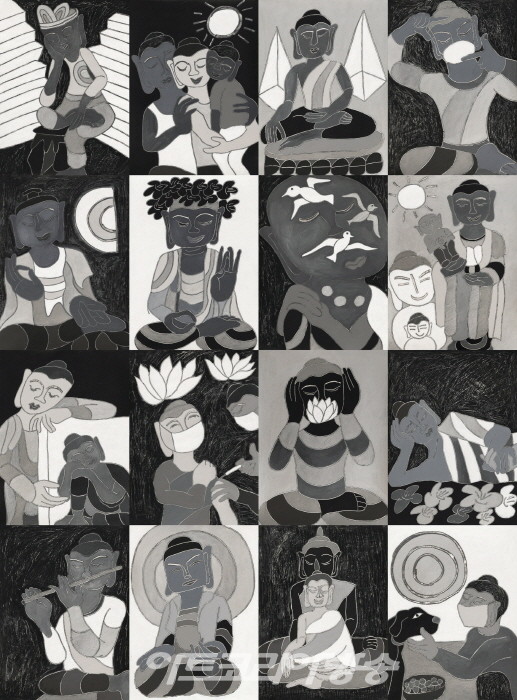

문득 일상으로 가득 찬 황주리의 화폭이 새삼 새롭게 보인다. 이런 답답한 세상에서 그의 그림들과 마주한다는 것은 오랜 추억의 사진첩을 펼치는 것과도 같은 느낌을 준다. 그는 우리의 평범한 일상에서의 온갖 경험과 다양한 감정들을 채밀꾼 처럼 채취해 화폭에 이야기로 펼쳐온 작가이다. 일상에 대한 서사들이 연결성을 갖고 성장하고 꽃피우는 식물로 묘사되고 있는 것이다. 일상은 애틋한 이야기의 꽃들로 무성한 식물원과도 같다.

그의 회화는 문학성과 시각성의 결합, 셀과 셀들의 결합, 오브제와 페인팅의 결합 등으로 ‘탈 모던’의 양상을 선구적으로 보여준 것으로 기록되고 있다. 작가는 형식주의의 따분함을 벗어나 따뜻한 교감을 나누고자하는 1980년대 ‘포스트모더니즘’ 이라는 전환적 역사의 한 페이지를 차지하고 있다.

미학적 대중의 편에 서서 대중과의 교감을 기본으로 여기는 작가이다. 이렇게 따듯함과 향기까지 느낄 수 있는 그의 이야기가 있는 그림은 세대를 초월한 많은 사람들에게 사랑을 받고 있다. 평범함을 비범함으로, 즉 감동과 호소력을 주는 가치의 차원으로 승화시키는 것이 예술에서 당연한 것임에도, 이런 마땅한 것이 우리 화단에서는 여전히 희소해 보인다.

이런 점에서 황주리의 서사적 미학이 중요한 의미를 갖는다. 오늘의 젊은 세대들의 보다 자유롭고 다양한 조형세계와 K아트의 물결에 황주리의 작업이 중요한 밑거름이 되었던 점들에 대해 좀 더 많은 조명이 필요해 보인다.