[아트코리아방송 = 김한정 기자] 지난 11일 동대문디자인플라자(DDP) 둘레길에서는 ‘데무 박춘무 30주년 아카이브 컬렉션 전시 – 無[로부터]’가 열렸다. 비정형적인 실루엣, 중성적인 디자인, 원색보다 강렬한 무채색. 한국 패션계에 ‘데무 스타일’이라는 파격을 던진 패션 디자이너는 이후 30년간 한국과 뉴욕, 파리를 넘나들며 ‘혁신’의 디자인을 선보여 왔다. 아카이브 컬렉션 전시장에서 박춘무를 만나 지난 30년을 돌아보았다.

우선 2019 S/S 헤라 서울패션위크 명예 디자이너로 선정된 소감이 궁금하다

1998년에 한국패션협회로부터 신인상을 받고 너무 감격했던 기억이 있다. 명예 디자이너로 선정해주고 데뷔 30주년 기념 아카이브 컬렉션 전시를 마련해준 서울디자인재단에 정말 고마운 마음이다. 30주년을 내부적으로 조촐하게 축하하려고 했는데 DDP 전시를 통해 많은 사람들과 소통할 수 있게 돼서 너무 행복하다.

당신의 30주년 아카이브 컬렉션 전시 제목은 ‘無로부터’다. 어떤 의도로 지은 것인가?

‘박춘무로부터’라고 해야 정확하겠지만 ‘없음으로부터 시작했다’는 의미로 ‘無로부터’라고 지었다. ~로부터를 의미하는 프랑스어 ‘de’와 박춘무의 ‘무’, 없을 ‘무’를 결합해 만든 ‘데무(DEMOO)’라는 브랜드 이름 또한 ‘없음으로부터’를 뜻한다.

이번 전시에서 어떤 작품을 어떤 의도로 구성했는지 궁금하다

내가 1995년부터 쇼를 시작했는데 중간에 쉬었던 2년 빼고 쇼를 거른 적이 없다. 지금까지 쇼를 위해 만든 수많은 의상 중에서 데무의 정신을 가장 잘 보여주는 것들만 추렸다. 처음에는 관객이 데무의 변천사를 시간 순으로 느끼게 하려고 했는데 구성을 바꿔서 현재의 데무를 먼저 보여주고 아카이브로 들어가게 했다. 덕분에 더 임팩트가 생겼다.

전시를 둘러보니 옛날 데무 옷과 요즘 데무 옷이 크게 다르지 않아서 흥미로웠다

데무는 예전부터 모던했기 때문일 거다. 우리 손님들도 옛날 데무 옷은 지금 입어도 좋다고 말하곤 한다. 여성스러운 분위기였으면 지루할 수도 있었겠지만 색깔이든 실루엣이든 내가 장식 없이 심플한 걸 좋아하니까 덜 질리고 오래 가는 것 같다.

자기 세계를 30년간 고수해왔다는 측면에서 당신은 작가적인 디자이너다

내가 내키지 않는데 유행 따라 만든 옷은 결국 잘 팔리지도 않는다. 그런 옷은 데무 말고 다른 매장에도 많으니까. 굳이 따라가지 않아도 디자이너한테는 트렌드가 감지된다. 그 정도면 충분하다. 내 고집을 갖고 해야 오래 간다.

트렌드보다 오리지널리티가 중요하다는 의미인가?

오리지널리티를 유지하면서 트렌드, 신소재, 포인트 컬러 등을 고민하는 게 굉장히 중요하고, 또 그게 옷을 만드는 재미다. 그런 고민은 매출로도 이어진다. 좋은 옷은 소통이 잘 되고 잘 팔린다.

‘데무’ 하면 미니멀, 아방가르드, 비정형, 모노톤 같은 단어가 떠오른다. 스스로는 ‘데무 스타일’을 어떻게 정의하는가?

어릴 때부터 나는 남들하고 다른 걸 좋아해서 묘하게 색감이 바랜 구제 옷을 사 입곤 했다. 그게 발전해서 ‘데무 스타일’이 되고 마니아층을 만들었다. ‘왜 그렇게 해야 돼?’ 하는 질문이 나를 다르게 만들고 데무 스타일을 구축한 것이다.

데무의 옷은 대부분 무채색이다. 당신의 취향 때문인가?

남들은 검정색 옷만 만들면 되니까 편하겠다고 얘기하는데 사실 색깔을 굉장히 깊게 연구한다. 검정색이 지루하다고 느낄지 모르지만 데무 매출의 거의 전부는 검정색을 비롯한 무채색 옷에서 나온다.

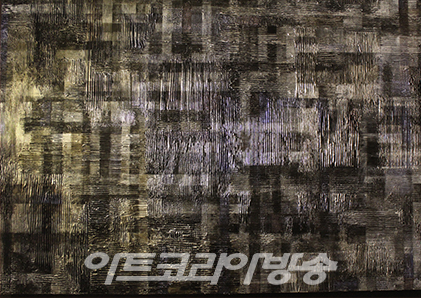

전시장에서는 당신이 그린 회화 작품들도 만날 수 있다. 회화 역시 대부분 무채색으로 그려졌지만 그 안의 표현은 무척 풍요롭다. ‘무채색의 스펙트럼’을 만난 기분이었다

무채색에도 많은 스펙트럼이 있다. 검정이라고 다 같은 검정이 아니다. 소탈한 색깔이 될 수도 있고 화려한 색깔이 될 수도 있다. 믹스매치가 잘 되는 검정이 있고 그렇지 않은 검정도 있다. 내가 검정에 천착하다보니 데무 고객들도 검정을 잘 안다. 톤이 조금만 달라져도 그 차이를 감지한다.

1995년부터 딱 2년만 빼고 그 힘들고 돈 많이 들어가는 쇼를 계속 해온 이유는?

마지막 두근거림 때문에 한다. 쇼를 열심히 준비했으면 마지막에 인사할 때 정말 기분 좋다. 옷이 마음에 안 들면 무대에 나가고 싶지 않다.

가장 애착을 갖고 있는 패션 아이템은 무엇인가?

상의나 코트에도 신경을 많이 쓰지만 바지에 가장 애정을 갖고 있다. 와이드 팬츠로 시작해 지금까지 스키니, 배기 등 온갖 팬츠를 만들어왔다. 바지의 실루엣에 따라 전체적인 스타일이 변화하기 때문에 바지는 아주 중요한 패션 아이템이다.

데무를 이끌어 온 30년. 당신에겐 ‘벌써 30년’인가, ‘겨우 30년’인가?

그것까진 생각 안 해봤다. 하하. 30년은 짧은 시간도 아니고 긴 시간도 아닌 것 같다. 하루 하루 바쁘게 지내고 있다. 후회하지 않으려면 ‘찐하게’ 살아야 하지 않겠나. 내가 하고 싶지 않은 것까지 굳이 나설 필요는 없지만 할 수 있는 만큼은 열심히 하는 거. 그런 게 최선을 다 하는 것 아닐까.

어릴 때부터 패션 디자이너가 꿈이었나?

패션 비즈니스로 성공했지만 가슴에는 허전함이 있었다. 이왕 옷을 할 거면 가족들 보기에도 자랑스러워야 하지 않겠나 싶어서 패션 디자인을 공부한 다음, 데무를 론칭하고 쇼도 하게 됐다.